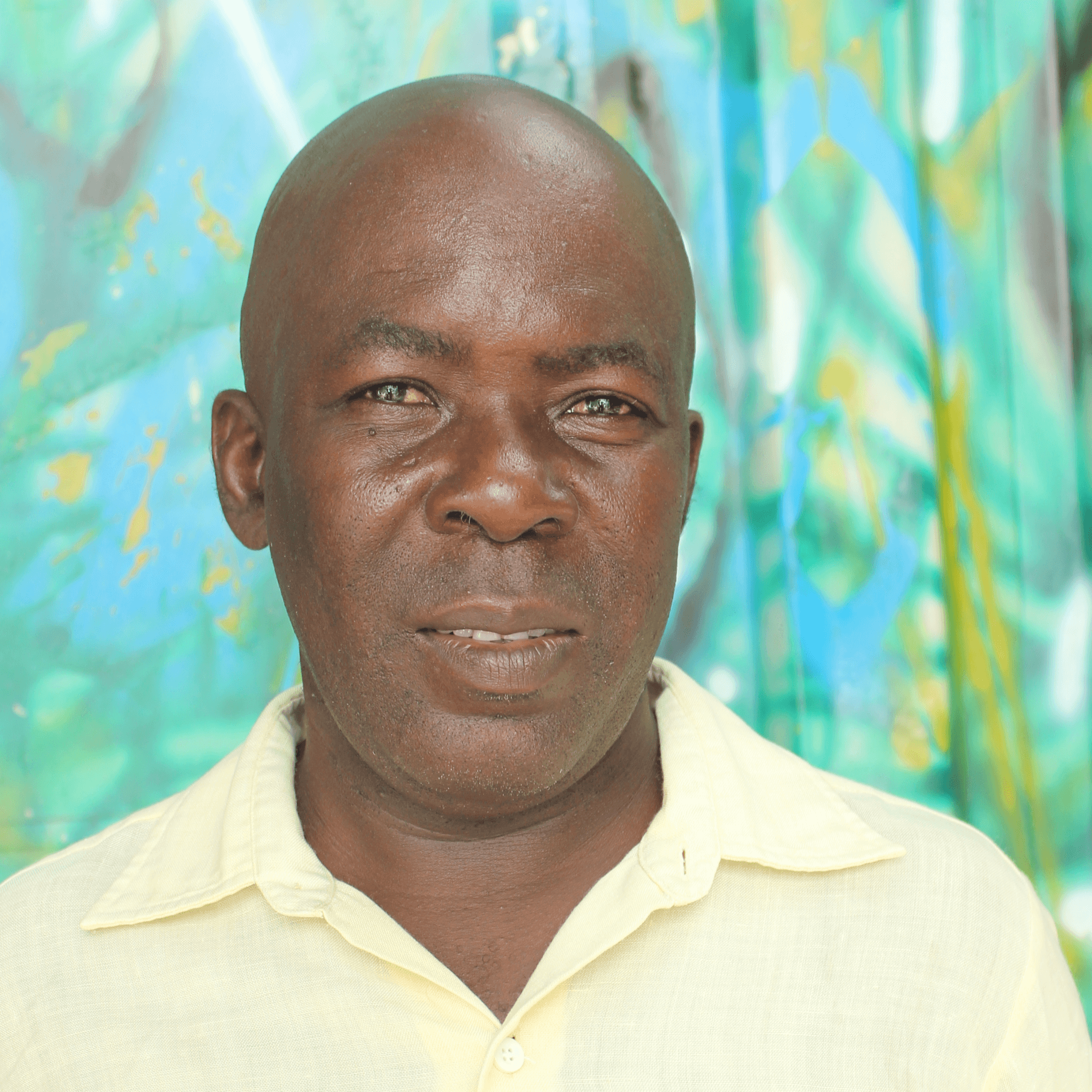

Dubréus Lhérisson, artiste du mois de mars

Le projet artistique de Dubréus Lhérisson figure parmi ceux qui ont convaincu les jurés dans le cadre de l’appel à propositions lancé par le Centre d’Art au mois de janvier. Il fait partie des artistes bénéficiaires du Programme de soutien à la création artistique du Centre. Il fréquente régulièrement son atelier situé à Bel-Air, zone gangrenée par la guerre des gangs, pour respecter l’échéance fixée par le Centre pour la fin des travaux. Dubréus est l’artiste du mois de mars. Le Centre d’Art s’est entretenu avec lui.

Centre d’Art : Où avez-vous tirez ce goût pour la pratique de l’art ?

Dubréus Lhérisson : au début, je doutais d’avoir un quelconque talent d’artiste. Par contre j’ai toujours été attiré par les travaux artistiques qui se faisaient dans mon entourage à Bel-Air. Je visitais régulièrement les lakou (lieu de cultes et des pratiques du vaudou). J’aimais admirer la façon dont ils cousaient les drapeaux Vaudou. Ti Bout (Céus St Louis), un hougan, m’a encouragé d’observer. Cela pourrait-être utile, m’a-t-il dit avant de m’inviter un jour à prendre les aiguilles. J’avais entre 12 et 13 ans à l’époque. Je lui dois tout ce que je suis devenu aujourd’hui.

CDA : vous étiez encore enfant, comment ce premier contact a pu déboucher sur plus de 30 ans de carrière ?

DL : Quand j’ai cousu mes premiers drapeaux vaudou, mes premières œuvres artistiques, tout le monde était sous le charme. J’ai rapidement pris conscience de mes aptitudes pour ce métier et de mes capacités d’artiste. Prosper Saint Louis, le fils de Ti Bout était toujours rémunéré pour ces travaux. Je recevais une infirme partie de ce qu’il recevait, mais pour moi, le plus important était la contemplation du fruit de mon travail, ajouté aux pluies de compliments qui en suivaient. Je confectionnais les drapeaux sans compter. Je passais des nuits dans l’atelier. Je pouvais faire un drapeau entre 7 à 8 jours. En temps normal, le couturier doit prendre au moins 15 jours.

CDA : Vous êtes aujourd’hui un artiste versé dans la récupération. Comment expliquer la transition du confectionneur de drapeau vaudou à l’artiste récupérateur ?

DL : Après la mort de Prosper en 1991, une forte inquiétude avait surgi dans l’atelier. Prosper était celui qui dessinait les costumes de rara dans l’atelier. Il dessinait et traçait les vèvès aussi. Il les faisait seul. Comme il n’était pas vieux, on ne s’attendait pas à sa mort. Personne, en conséquence, n’était préparée à le suppléer. Je me suis proposé comme remplaçant. Malgré mon talent, les gens s’interrogeaient sur mes capacités à réussir. Je m’étais fié à mes sens et mon intuition. Après quelque temps j’étais devenu la référence dans le dessin des costumes de rara. D’autres artistes et couturiers venaient de loin pour que je leur dessine leurs vêtements. Cela a duré même après la mort de Ti Bout en 1994. J’ai monté mon propre atelier mais les activités n’étaient pas aussi florissantes comme avant. Beaucoup plus de gens se sont intéressés à la pratique du dessin, et comme ils connaissaient mieux les couloirs, ils ont absorbé les commandes. J’ai dû beaucoup réfléchir pour me réinventer. Et c’est de ces réflexions que j’ai tiré l’idée du tableau bourré avec paillettes et perlages. Je prends deux toiles que je découpe à mesure égale. Je les fixe sur un tableau. Je déchire l’une des toiles pour avoir un trou à travers lequel je remplis le tableau avec des cotons pour trouver la forme que je veux. Je réalisais surtout des divinités du vaudou comme Saint Jacques Majeur, La Sirène. Je me rappelle avoir vendu le premier modèle à l’hôtel Oloffson. Je l’ai vendu à un haïtien qui vivait dans la diaspora. C’est lui qui l’a popularisé, en le proposant dans sa communauté. J’ai eu, ensuite, une pluie de commandes. Il a fallu du temps aux contrefacteurs pour maîtriser la technique et reproduire le tableau bourré. Avant, je pouvais le faire sous leur regard attentif sans qu’ils ne puissent le reproduire. Après quelque temps je ne pouvais plus compter le nombre de faussaires qui ont repris cette technique. J’ai encore pris du temps pour me démarquer et réfléchir pour encore proposer quelque chose d’original. J’ai donc pensé à la récupération. En fait, j’étais déjà dans la récupération, car mes tableaux bourrés étaient remontés de miroirs, de boutons de bandes électriques et de coquillages que je trouvais ça et là, dans les décharges. Mais je voulais m’y mettre à fond. J’ai créé le personnage « Bizango ». Celui-ci est confectionné avec une poupée comme matière principale. Des poupées que j’achète dans les pèpè (fripes). Je les recouvre de toiles montées de paillettes et de perlages, de miroirs ou autres pièces que j’ai récupérées. Ces œuvres sont certes composées de mêmes matières mais ne sont jamais les mêmes.

CDA : La situation sécuritaire du pays se dégrade depuis ces 3 dernières années. Bel-Air, le lieu où vous tenez votre atelier est un lieu d’affrontement constant entre gangs armés, comment faites-vous pour fonctionner ?

Je tiens toujours mon atelier à Bel-Air comme vous venez de le dire. Depuis que j’ai quitté la Grande-Rivière du Nord en 1971, j’ai toujours vécu dans cette zone. C’est là que j’ai fait mes premières armes en tant qu’artiste. C’est là que je me sens inspiré et productif. Je m’y rends tous les jours, même le dimanche. J’y viens tôt et je le laisse tard. Parfois, je suis mon intuition, je ne rentre pas à la maison, je reste dans mon atelier pour y passer la nuit. J’ai emménagé avec ma famille ailleurs. Je pense avoir pris une décision responsable pour ma femme et mes deux filles. Tenir encore mon atelier à Bel-Air, est aussi une décision rationnelle. Je ne pense pas encore le quitter.

CDA : A quel niveau la situation sécuritaire alarmante du pays vous affecte-t-elle ?

DL : Le premier coup que l’insécurité nous apporte est la réduction considérable de nos revenus économiques. Je parle évidemment pour les artistes. Le marché de l’art était beaucoup plus lucratif au cours des premières années de la dernière décennie. Des étrangers, des haïtiens de la diaspora visitaient régulièrement nos ateliers à Bel-Air et achetaient nos œuvres. On participait à des expositions ponctuelles. Des clients passaient leurs commandes. Aujourd’hui Si ce n’est la FOKAL ou le Centre d’Art qui cherchent ça et là des financements pour proposer des programmes aux artistes, nous risquons ne rien gagner au cours de l’année. Rarement nous pouvons vendre une œuvre sur Facebook. Personnellement, j’ai Pascale Monnin de la galerie Monnin qui me supporte, Emmelie Prophète également. J’en profite pour dénoncer certaines personnes qui profitent de la situation pour exploiter les artistes. Ils savent pertinemment la valeur des œuvres, leurs prix, ce qu’elles coûtent. Par contre, sous prétexte qu’elles nous viennent en aide, elles dévalorisent les pièces sous nos yeux, avant de nous humilier.

CDA : Vous êtes l’un des artistes bénéficiaires du Programme de soutien à la création artistique du Centre d’Art ? Que pensez-vous de ce projet ?

DL : comme je l’ai dit plus tôt, le Centre d’Art avec d’autres organismes comme la FOKAL sont ceux qui nous maintiennent en vie ces temps-ci. L’appel à propositions effectué dans le cadre du Programme de soutien à la création artistique m’a permis de réaliser des projets que j’avais en tête mais qui étaient irréalisables faute de moyen économique. À l’aide du programme je donne aussi à d’autres personnes la possibilité de faire un gain.

Pouvez-vous présenter grosso modo votre projet ?

DL : Je souhaite réaliser 70 pièces dont des tableaux, des crânes, des pièces Bizango.