Maryse Condé, fervente admiratrice de l'art haïtien

Maryse Condé. © Radio France Internationale

Maryse Condé, qui s’est éteinte le 2 avril 2024, a profité d’un espace dans le catalogue « Haïti : Deux siècles de création artistique » pour partager son amour pour l’art haïtien.

« Préfète Duffaut, ce premier peintre qui éveilla mes sens », a-t-elle dit à propos d’un des maîtres de la peinture haïtienne.

Le Centre d’Art salue le départ de cette voix majeure de la littérature caribéenne.

Il vous propose l’intégralité de son texte.

J’ai la tête chargée d’images au seul nom d’Haiti, des buissons d’images, un chaos d’images. Certaines sont carrément fausses, nées sans doute de mes rêves nocturnes. C’est ainsi que je me vois enfant courant dans un jardin planté de bayahondes et de bauhinias. Ou bien descendant l’Artibonite entre ses rives couvertes de rizières cultivées par des paysans en gros bleu. Parfois je me vois me frayant péniblement un chemin à travers une forêt où s’ébattent des animaux magiques, girafes au long col, lions à la crinière tressée, toucans aux lourds becs.

Cependant, ma première image vraie, réelle, d’Haiti date de l’année 1954. J’étais étudiante. J’habitais le foyer Pierre de Coubertin rue Lhomond dans le vieux Paris. Nous y avions fondé le Cercle culturel Luis Carlos Prestes, du nom d’un révolutionnaire latino-américain dont j’ai tout oublié.

Un jour, on y projeta un documentaire sur Haïti. Voilà l’image qui s’accrocha dans ma mémoire et y demeure jusqu’à aujourd’hui: un président de la République noir, d’autant plus noir qu’il portait un uniforme blanc immaculé, descendant les marches d’un escalier. Sublime, inattendu. Il s’agissait, je crois, du président Magloire. Mais peu importe son nom. Ce qui compte, je le répète, c’est que c’était l’année 1954. L’Afrique entière était dans les fers. Les rêves d’indépendance bourgeonnaient à peine. Penser qu’un pays puisse avoir un président noir me renversa. Dans ma stupeur, je me précipitai vers mes livres d’histoire et j’appris alors l’épopée des généraux noirs, de ces « Africains chamarrés » comme les appelait avec exaspération Napoléon Bonaparte, dont ils parvinrent à déjouer les ruses.

J’ai toujours eu un faible pour les Jacobins noirs, les acteurs de la révolution haïtienne1.

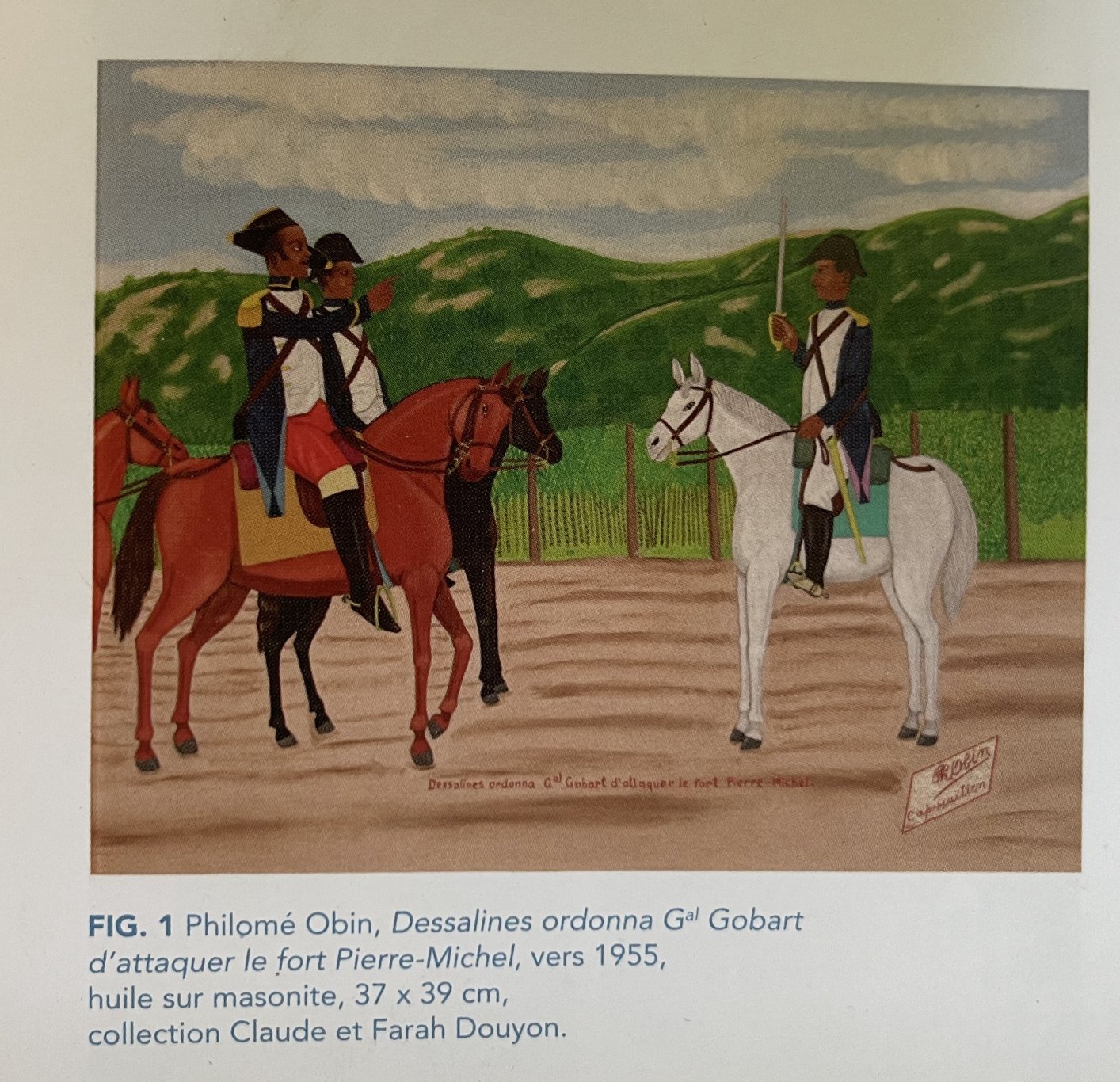

Philomé Obin, son frère Sénèque et ses fils Henri-Claude, Antoine et Donald, ces cinq artistes forment l’école du Cap et sont centrés sur mes chers généraux, dont la vaillance a rompu avec Saint-Domingue, fleuron de l’empire colonial français, et donné naissance à Haïti. Ils savent traduire le mélange de fierté, de douceur, de populisme et de bonhomie qui en firent des héros (fig. 1).

Désormais, les noms de Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion, flambèrent dans mon esprit. Faisant fi de leurs rivalités, de leurs limites et de leurs fins souvent tragiques (« ce qui està moi aussi : une petite cellule dans le Jura2 »), je ne retins qu’une chose : un pouvoir noir avait existé, pouvait exister. De là, l’histoire me conduisit à la littérature. Je dévorais tout en désordre, sans guide, sans plan préconçu. Ma faim était insatiable. Jean Price-Mars voisinait avec Jacques Roumain, faisait bon ménage avec Jacques Stephen Alexis ou René Depestre ou Clément Magloire-Saint-Aude, côtoyait Marie-Thérèse Colimon, les frères Marcelin ou Justin Lhérisson. Les images littéraires sont semblables à celles des rêves. Elles en ont la plasticité. Dans ma tête, je baptisais mon Haïti à moi, que je transfigurais à ma guise : cases pimpantes, paysans aux vêtements multicolores, les femmes cachant coquettement sous des foulards noués rouges leur épaisse chevelure. Je me baladais dans Jacmel au crépuscule, petite ville charmante et léchée où chaque maison recelait des trésors d’artisanat. La nuit, la Bête de Musseau3 traversait Fonds Rouge. Claire-Heureuse portait à terme l’enfant de Hilarion-Hilarius4.

C’est alors que je fis la connaissance d’un écrivain. Il s’appelait Édris Saint-Amand, son livre, Bon Dieu Rit. C’est alors que je fis la connaissance d’un écrivain. Il s’appelait Édris Saint-Amand, son livre, Bon Dieu Rit. Édris Saint-Amand était un mulâtre frêle, assez timoré en public, mais quand il se trouvait avec des amis, il changeait du tout au tout et s’ouvrait. Son livre, passé presque inaperçu aux yeux de la critique, fut pour moi une révélation. Fini le folklore et l’exotisme dont j’étais coupable. Il redessinait une Haïti, plus âpre et plus cruelle, peuplée de miséreux ayant grangou5 rongés par toutes sortes de maladies comme le pian, qui devait permettre quelques années plus tard à François Duvalier de devenir président de la République. Lan mize pa dou6, dit un proverbe que j’ignorais. J’appris que les divisions causées par la religion peuvent être profondes. J’appris surtout que le vaudou était un héritage complexe, un couteau à Man Nicolas7. Devait-on le voir comme le refuge bienfaisant, l’exutoire du peuple, ou comme une des causes de son oppression?

C’est Édris Saint-Amand qui le premier me parla de la peinture naïve. Il me raconta qu’à l’automne 1943 un Américain, Dewitt Peters, débarqua en Haïti pour enseigner l’anglais. Comme il traversait le village côtier de Montrouis, son attention fut attirée par un spectacle extraordinaire. Les portes d’un bar étaient recouvertes d’une fresque mêlant des motifs de fleurs et d’oiseaux et portant en inscription mystérieuse « Ici La Renais-sance ». L’auteur de cette fresque s’appelait Hector Hyppolite et c’était un houngan8. Cependant, j’avoue à ma honte que je n’éprouvais au premier abord aucun attrait pour l’école de peinture que Dewitt Peters créa et que m’avait vantée Édris Saint-Amand. Par deux fois, je me rendis en Haïti et n’y prêtai aucune attention : j’avais d’autres sujets d’intérêt. Le grammairien Pradel Pompilus me révéla l’importance et la beauté de la langue créole. J’eus une longue conversation avec Franketienne, qui demeurait ferme comme un roc au milieu de la dévastation duvaliériste. Je retrouvai avec ivresse Roger Dorsinville et le poète Jean Brierre que j’avais connus au Sénégal, ainsi que René Piquion dont j’appréciais le texte intitulé Les Trois Grands de la Négritude.

En vérité, il me fallut l’intronisation de prestigieux écrivains pour que je m’intéresse enfin à la peinture haïtienne. D’abord André Breton, auteur du Manifeste du surréalisme, qui avait, fait extraordinaire, découvert Aimé Césaire, mon poète favori.

Ayant acheté à Port-au-Prince cinq toiles pour la modique somme de cinq dollars la pièce il prophétisa: « Ces tableaux vont révolutionner la peinture moderne qui en a bien besoin. »

Truman Capote, dont j’avais adoré l’ouvrage Other Rooms Other Voices, faisait fréquemment le voyage jusqu’en Haïti et ne tarissait pas sur sa peinture.

Mais c’est surtout André Malraux, à qui je voue une profonde admiration, qui brisa ma coupable indifférence. En 1975, « malgré son embonpoint et ses pas pesants soulignés par la fatigue », comme nous indique son biographe Olivier Todd, il alla voir de plus près le groupe de peintres de Saint-Soleil. On peut se demander pourquoi André Malraux s’en allait chercher des peintres aussi loin qu’Haïti. Penser qu’il s’agit là d’une pure et simple recherche d’exotisme serait une grave erreur. L’explication réside dans des considérations plus profondes. Dès 1926, dans un article paru dans Les Nouvelles littéraires, Mal-raux déplorait: « Notre civilisation est sans but spirituel. Elle n’a d’autre but que son développement matériel. » L’affirmation peut paraître simpliste, mais Malraux y croyait profondément. Haïti, comme autrefois l’Asie, lui fournissait l’antidote qu’il cherchait à ce développement matériel. C’était la preuve que la beauté pouvait surgir comme une fleur baroque au milieu du pire dénuement.

On reproche souvent à Malraux d’être un manipulateur. Cette fois, on peut se demander s’il ne fut pas manipulé par Jean-Claude Garoute, dit « Tiga», qui était le gourou et l’animateur de la communauté de Saint-Soleil. Attirer dans ses rets un romancier connu, un ancien ministre de la Culture de France, constituait pour Jean-Claude Garoute une victoire considérable et méritait une mise en scène exceptionnelle. Dans L’Intemporel publié en 1976, peu après sa mort, Malraux décrit avec enthousiasme et peut-être un peu de crédulité la réception qui lui fut faite. Le lieu le plus important de la communauté était son cimetière avec ses tombes recouvertes de fresques «peintes, nous dit Malraux, avec une liberté furieuse mais non infantile et surmontées d’une croix». Il compare ces tombes à des sépultures mérovingiennes et aux tableaux du peintre visionnaire belge James Ensor, que l’on peut admirer aux musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (fig. 6). Les peintres de Saint-Soleil défilèrent avec leurs familles en brandissant leurs œuvres. Ces toiles gigantesques ainsi portées à bout de bras semblèrent posséder une vie autonome. Aussi Malraux les qualifia de «tombes nomades». Disons en passant que la victoire de Jean-Claude Garoute fut totale. Malraux prit fait et cause pour l’école de Saint-Soleil et déclara: « Le peintre naïf est appliqué, le peintre de Saint-Soleil est visité.»

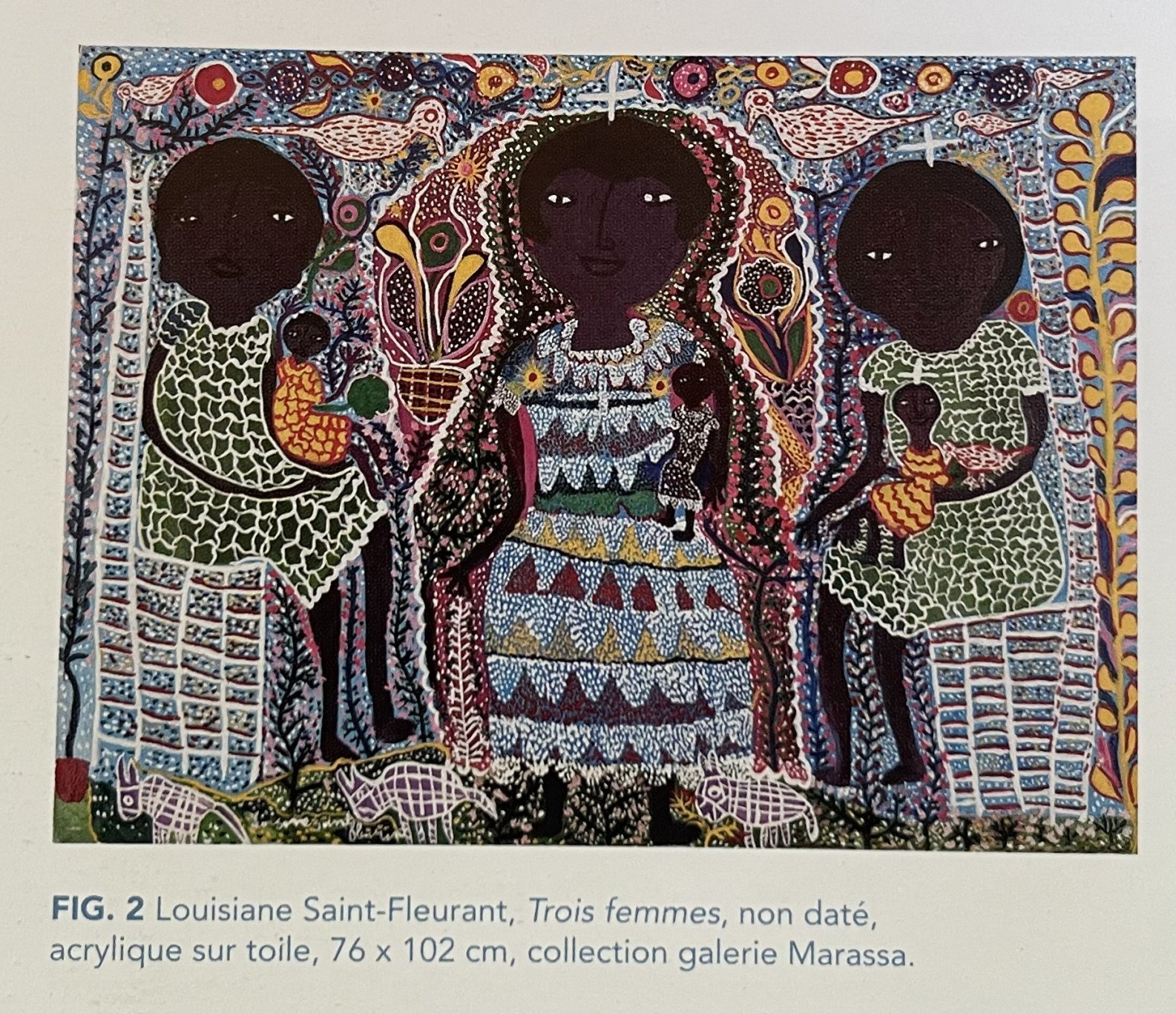

Louisiane Saint Fleurant, de la communauté de Saint-Soleil, n’était pas une inconnue, j’avais déjà été sensibilisée à son œuvre. Elle avait déclaré que sa peinture n’était pas un tableau.

Les tableaux, affirmait elle, ce sont les toiles blanches. Sa peinture était Saint-Soleil. Comprenne qui pourra. On peut certes avancer des explications. En se basant sur le célèbre livre de Jacques Stephen Alexis intitulé Compère Général Soleil9, on peut soutenir que les artistes se considèrent comme les enfants du soleil, seuls capables de recréer le monde avec leurs pinceaux et les couleurs de leurs palettes. Mais reconnaissons que de telles interprétations sont purement subjectives. Je dirais aussi que j’aime le côté énigmatique des toiles ou tableaux (comment les appeler?) de Louisiane Saint-Fleurant (fig. 2), avec ses visages noirs de formes biscornues, creusés de prunelles blanches, pénétrantes comme des phares au milieu de la nuit.

Forte de tout cela, ce n’est qu’à ma troisième visite en Haïti que, jouant à ma manière les Christophe Colomb, je partis à la découverte de la peinture haïtienne. Sur le plan littéraire, répétons-le, j’étais bien armée. De même sur le plan musical. Le chœur Simidor m’avait introduite à la musique traditionnelle.

J’avais dansé sur les airs de compas de Tabou Combo, j’avais écouté les Fugees avec nostalgie. J’adorais Carimi et Haitian Troubadour.

Désormais, je tournai le dos à la fraîcheur de Pétion-Ville et descendis dans la fournaise non loin du bord de mer où je poussai la porte des innombrables galeries d’art bourrées de tableaux. Je parcourus le Marché en Fer pour examiner les tas de toiles qui s’y trouvaient. Ce qui me sauta immédiatement aux yeux, ce fut la différence entre littérature et peinture haïtiennes, comme si ces deux formes d’art étaient en contradiction l’une avec l’autre. L’écrivain haïtien va jusqu’à l’os. Son œil coupant ne nous épargne aucun détail douloureux. Les sujets dont il traite sont passés au noir, souvent vitrioliques. Edwidge Danticat n’hésite pas dans ses romans à peindre des boat people ou d’anciens duvaliéristes. Elle plante sa tente dans la campagne, qui n’est pas paradisiaque, mais peuplée de transfuges des prisons américaines. Il n’est pas jusqu’au soleil, omniprésent dans la peinture sous la forme d’un astre souriant de lumière et de chaleur, dont l’écrivain ne se moque allégrement. Dans Pays sans chapeau, Dany Laferrière écrit avec dérision: « Tu n’as pas vu ce terrible soleil? Il tape trop fort sur les crânes et il a fini par nous rendre fou. Il n’y a pas d’arbres dans ce pays et il n’y a pas d’eau non plus. C’est un caillou au soleil. Nous sommes à la merci du soleil. »

Avec la peinture, quel contraste! Le peintre peignait un univers séduisant d’où toute angoisse était bannie. Les arbres étaient feuillus. Les animaux s’ébattaient en liberté. Les fleurs foisonnaient. Les villes montaient vers le ciel. Les enfants étaient joufflus. Visiblement, les hommes et les femmes vivaient libres et heureux. Une pareille dichotomie pose la question jamais résolue: Quelle est la fonction de l’art? Doit-il être l’antichambre du réel? Au contraire l’artiste doit-il transformer la réalité, fournir à tous rêve, espoir et le désir de chanter?

Préfète Duffaut est le premier peintre que j’ai connu. Ses villes, bleues comme l’océan dont elles émergent, montent vers le ciel, emportant l’âme et l’esprit vers des sommets de spiritualité (fig. 3). Sa peinture est comme un adieu aux entraves qui nous rattachent à la terre. J’ai eu la chance un jour que j’étais en fortune d’acheter une de ses toiles, que j’ai placée au-dessus de mon bureau à Paris. Elle irrigue mon imaginaire et libère ma créativité.

D’autres considérations ne tardèrent pas à envahir mon esprit. Des liens étroits existent entre vaudou et peinture. Sans être tous des houngans comme Hector Hyppolite, la plupart des peintres étaient des vaudouisants. Le vaudou, ses rites, ses symboles, constituaient la matière même de leur art. Vaudou et catholicisme étant étroitement mêlés, les peintres faisaient souvent des saints chrétiens des dieux du vaudou.

Il est intéressant de noter ici la conception qu’André Malraux a du vaudou: « Le vaudou, écrit-il, ne me semble pas une religion, mais un surnaturel. Il rend les esprits, les morts, aussi familiers que le miracle pendant le haut Moyen Âge. En art, tenir le surnaturel pour un intrus légitime est important. »

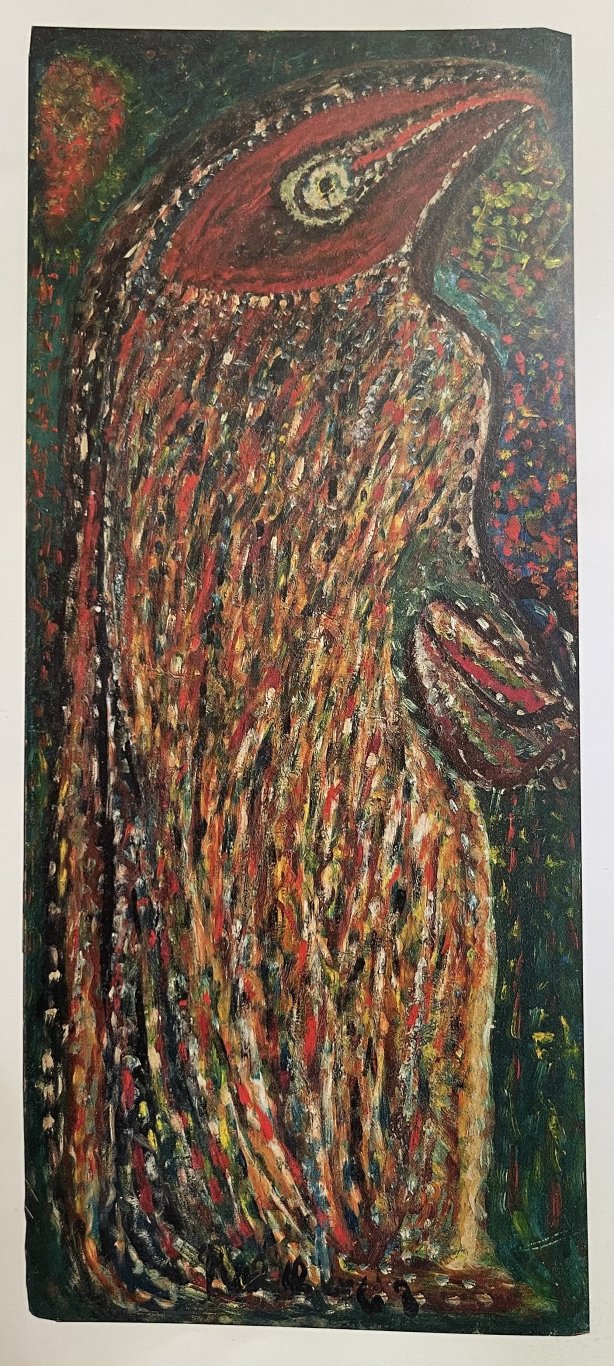

Je ne saurais expliquer pourquoi Robert Saint-Brice accouche de formes oniriques dont on ne sait si elles sont humaines ou animales (fig. 4). J’ai une préférence profonde pour ce peintre.

II semble réinventer des êtres. L’effet est saisissant. On croit assister à la recréation d’un monde à la fois différent et familier.

FIG. 4 Robert Saint-Brice, Le Coq, 1968, huile sur isorel, 94 x 41 cm, Port-au-Prince, musée d’Art haïtien du collège Saint-Pierre.

Lors de ma troisième visite en Haïti, la communauté de Saint-Soleil s’était dissoute assez tristement. Il n’en demeure pas moins que ces peintres avaient été le plus parfait symbole de cette complexe fusion entre Art et Vaudou. Puisqu’ils ne signaient pas leurs toiles, à la différence des peintres naïfs du Centre d’Art de Dewitt Peters, on pouvait conclure qu’on se trouvait en face d’une gigantesque création collective, d’un hommage collectif d’hommes à leurs dieux. Chaque tableau était à sa manière une offrande d’un artiste anonyme, un manjé loa10, pour employer l’expression créole.

Mais qu’en était-il des peintres qui ne pratiquaient pas le vaudou, ou pour qui il était d’une importance secondaire? En général ils étaient moins connus, moins appréciés, même s’ils faisaient preuve de talent et d’originalité. Ne fallait-il pas voir dans cette partialité de douteuses traces d’exotisme? Je fus assaillie ensuite par des considérations d’une autre nature.

Quelle était la valeur esthétique de ces toiles? Qui en fixait le prix? Qui décidait de leur notoriété? Quel était le rapport de l’art avec les considérations matérielles: propriété privée, argent, profit, prestige? Je compris très vite que je ne saurais répondre à toutes ces questions et qu’il fallait simplement que j’approfondisse ma culture picturale en général.

Ce ne fut pas chose facile. Pour moi faire un choix a toujours été difficile, car cela revient à exclure d’autres possibilités, se fermer d’autres avenues, d’autant qu’en Haïti, les artistes se comptent à profusion.

Lors du terrible tremblement de terre qui ravagea Port-au-Prince en janvier 2010, le monde entier s’étonna. D’où les Haïtiens puisaient-ils leur exceptionnelle opposition à la mort? En effet, après des jours passés sous les décombres, les sauveteurs exhumaient des hommes, des femmes, des enfants vivants, prêts à reprendre le chemin de l’existence. Une théorie se fit jour à New York. C’était là l’effet de l’art, répandu à profusion dans l’ile qui, potion magique, insufflait à chacun une incroyable résistance. L’art, potion magique, je ne dirai rien de plus.

1 En référence aux Jacobins de la Révolution française qui défendaient la souveraineté populaire et l’indivisibilité de la République, voir C. L. R. James, Les Jacobins noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue, Paris, Éditions Amsterdam, coll. « Histoires atlantiques», 2008.

2 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, Présence africaine, 1939, 1960.

3 Philippe Thoby-Marcelin (écrit avec Pierre Marcelin), La Bête de Musseau, New York, Éditions de la Maison française, 1946.

4 Jacques Stephen Alexis, Compère Général Soleil, Paris, Gallimard, 1955.

5 Avoir faim, en créole.

6 La misère n’est pas douce, en créole.

7 Couteau à double tranchant, en créole guadeloupéen.

8 Chef spirituel dans la religion vaudou.

9 Paris, Gallimard, 1955.

10 Offrande de nourriture faite aux dieux du vaudou.